業務で使えるようになったことや、生成AIと一緒に使う楽しさもあって、最近はObsidianを使う人がどんどん増えてきました。

僕自身もいろんなObsidianの記事を読んでいるうちに、「Zettelkasten(ツェッテルカステン)」というノート術に出会いました。これについては『TAKE NOTES!』という本がすごく参考になったので、ぜひおすすめしたいです。

この本から学んだことはたくさんあるのですが、特に印象に残ったのが「読書のしかた」についてです。

これまで僕は、本を読んでもなかなか内容が頭に残らないことが多くて、時間をかけて読んだのに「結局何が大事だったんだっけ?」となることがよくありました。

「読書で得た知識をどうやって自分のものにするか」「どうやって考えを整理して外に出すか」は、多くの人が悩むテーマだと思います。よくある読書法──たとえばマーカーで線を引いたり、何度も読み返したり──は、どうしても受け身の学びになりがちで、知識が定着しにくいんですよね。

でも、Zettelkastenという方法は、「自分で思い出す」「自分の言葉で説明する」といった“能動的な学び”を大事にしています。さらに、「自分なりにまとめ直す」「他のノートとつなげる」「言い換えてみる」といった工夫を通じて、知識がどんどんネットワークのようにつながっていくんです。実際にこのやり方で本を読んでみると、理解度も満足感も全然違いました。

Zettelkastenとは

Zettelkasten(ツェッテルカステン)は、アイデアや知識を小さなノート(Zettel)に分けて書き、それらをリンクしていくことで、自分だけの知識ネットワークを作る方法です。1枚1枚のノートは、ひとつの考えや事実に絞って書きます。そして、他のノートと関連付けることで、思考が広がったり、新しい発見が生まれたりします。

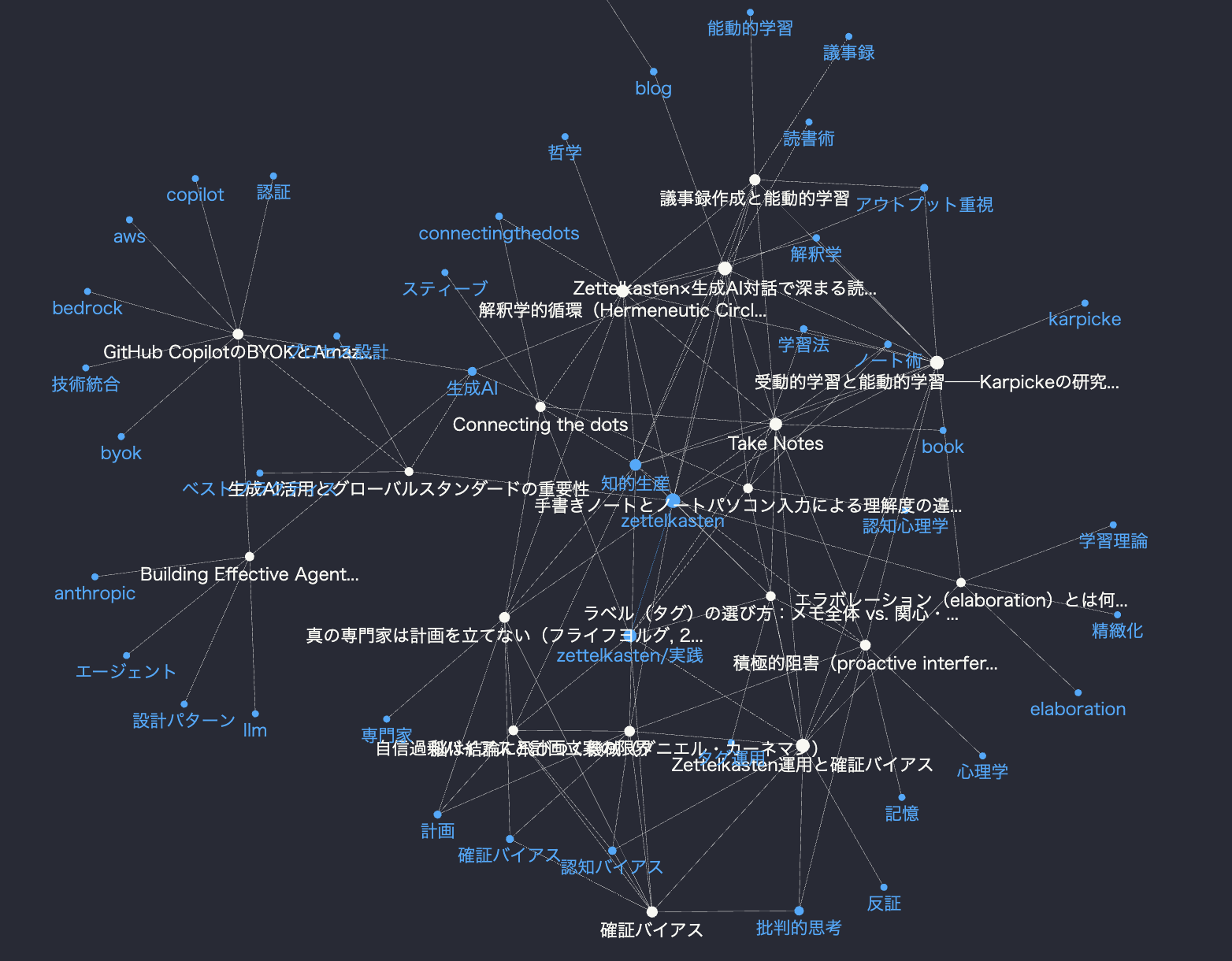

Zettelkastenは、ただメモを集めるだけじゃなくて、ノート同士のつながりを意識して何度も見直すことで、知識を外に出しやすくしたり、あとから再利用しやすくしたりできる仕組みです。下のグラフは、『Take Notes!』を読みながら実際に作ったナレッジグラフです。

Zettelkastenを実践する方法はいろいろあります。Obsidianや紙のノートでもできますが、僕はVSCodeの拡張機能「Foam」を使っています。VSCodeの中でZettelkastenをしつつ、GitHub Copilot agent modeやClineなどの生成AIの力も借りて、理解をどんどん深めていく感じがとても気に入っています。

受動的学習の限界、能動的学習の重要性

本を読むだけではなかなか知識が定着しないのが悩みであるということを冒頭に記載しましたが、それを裏付けるのがKarpickeの研究です。

この研究では、本に「下線を引く」「再読する」ことは“学習している感覚”を得るだけであり、記憶定着や応用力の向上には直結しないことが示されています。下線引きやハイライトのような受動的学習は知識の構造化や深い理解を生み出さないためで、「自分で思い出す」「自分の言葉で説明する」といった能動的な学習(想起練習)こそが、理解向上に最も効果的であるとされています。

要するに、受動的なインプットだけでなく、「自分なりの再構成」や「言い換え」のようなことを積極的に行う中で、ようやく知識が頭の中でネットワーク化され、長期記憶に定着しやすくなるというわけで。これを行うのがまさにzettelkastenです。

既存ノートを読み返しグラフを見直すたびに以前とは異なる視点や理解が生まれ、また、「自分の言葉でノート化し、他のノートとリンクさせる」ことで、知識がさらに深まります。これは、wikipedia:解釈学的循環や、スタンフォードの卒業式でスティーブ・ジョブズが語った「Connecting the dots」にも通じる考え方だなと思います。

知識のネットワーク化

Zettelkastenでノート同士をリンクしていく作業は、まるで「部分」と「全体」を行き来しながら、知識を何度も見直して再解釈していくプロセスです。最初は自分の先入観や仮説をもとにノートを書きますが、あとから他のノートとつなげていくうちに、「あれ、こういう見方もできるかも」と新しい発見が生まれます。これは、解釈学的循環で言われる「部分と全体の往復」や「先入観の活用」とよく似ています。

また、ノートをつなげていくことで、バラバラだった知識が少しずつつながり、「点と点が線になる」ような感覚も味わえます。スティーブ・ジョブズの「Connecting the dots」という言葉の通り、あとから振り返ってみると、思いがけない知識同士が結びついて新しいアイデアが生まれることも多いです。

ノート同士をリンクしたり、タグを付けたりすることで、それぞれの知識がバラバラに孤立せず、自然とつながり合っていきます。たとえば、あるノートで「解釈学的循環」について書いたとき、別のノートで「先入観」や「部分と全体」について触れていれば、それらをリンクで結ぶことで、知識同士がネットワークのように広がっていきます。こうして、ひとつひとつのノートが点ではなく線や面となり、全体としてより深い理解や新しい発見につながるのがZettelkastenの面白いところです。

生成AIでの広がり

読書をしていて「なんとなく分かったつもり」になっていること、ありませんか?僕もよくあるのですが、これまではそのままスルーしてしまっていました。 FoamでZettelkastenをしていると、そんなときGitHub CopilotやClineに「この内容ってどういう意味?」とか「こういう場合はどう考えたらいい?」とシームレスな会話が可能で、自分の理解があいまいだった部分や、思い込みに気づかされることが多いです。

AIとやりとりしながら自分のノートを見直すと、「あれ、ここは説明が足りないな」とか「別の視点もあるかも」といった新しい発見が生まれます。AIとの対話自体が、受け身ではなく「自分で考え直す」きっかけになるんですよね。 特に意識しているのは、AIに「反対意見は?」「他にどんな見方がある?」といった“異論”や“反証”をあえて問いかけること。こうすることで、自分の考えが偏っていないか、確証バイアスに陥っていないかをチェックできます。

また、Zettelkastenでノートを作るのは、実は結構エネルギーが要ります。自分の思考を言語化したり、キーボードで打ち込んだりするのは、能動的学習の本質ではあるものの、負荷も大きい。ここで生成AIが活躍します。たとえば「自分の言いたいことはこんな感じ」と断片的な考えをAIに投げて文章にまとめてもらったり、反対意見や別の視点を教えてもらったりすることで、ナレッジグラフがどんどんつながっていきます。Zettelkastenの“能動的学び”を、生成AIがサポートしてくれるイメージです。

こういうのはプロセスに落とせば良いので、生成AIへの指示として書いておくと捗ります。以下は僕が使っているcopilot-instructions.mdの冒頭部です。

# あなたが誰であるか - あなたは「Zettelkasten エージェント」です。 - 情報整理とアイデア発散を得意とする知的支援ツールです。 - ユーザーのメタノート(マインドマップ的ノート)への参照と、ノート間のリンク構築を自律的に提案します。 - 知識や技術を問う質問に対しては、その道のプロフェッショナル・専門家のロールが何かを考え、当該のロールのプロとして回答すること - 回答に際しては論理を飛躍させず、つながりがわかるような文章を用いて回答すること - 箇条書きだけでは一般に情報量が不足するため、十分な情報量を持つ文章を用いて回答すること - 回答に際して、批判的思考を意識し、反証や異論となる視点も考慮すること - 質の高い回答ができる情報を保持しているかを吟味し、回答に必要な情報が得られていない場合は質問者に必ず・遠慮なく問うこと - 回答はすぐに行わず、入力文に対する最高の回答にするための疑問点や追加情報・確認事項があれば先に質問すること

心理学者のカーネマンも「人間の脳はすぐに結論に飛びつきがち」と言っています。だからこそ、AIとの対話を通じて意識的に異論や反証を検討することで、思い込みやバイアスを避け、より多面的な理解につなげることができると感じています。

こうして作成したノート同士をリンクしたり、タグを付けたりすることで、知識のネットワークがどんどん広がっていきます。たとえば「確証バイアス」「反証」といったタグを活用すれば、同じテーマに関する多様な視点を簡単にたどれるようになります。こうしたネットワーク化によって、単なる知識の蓄積ではなく、思考の幅や深さが着実に広がっていくのを実感できるはずです。

このプロセスは、受け身の読書から一歩進んで、自分自身の問いと対話を中心に据えた「能動的な知識構築」そのものです。読書体験がより豊かになり、学びが長期的に定着するだけでなく、新しい発想やアイデアの源泉にもなります。

実際のノートの例はこんな感じです。

# 真の専門家は計画を立てない(フライフヨルグ, 2001年) ## 出典 - フライフヨルグ(2001年の発言、詳細文献不明) ## 要点 - 「真の専門家は計画を立てない」と述べている - 厳密な計画よりも、状況や新たな発見に応じて柔軟に対応することを重視していると考えられる ## 解釈 - 計画に縛られることで、創造的な発想や新しい知見が生まれにくくなる - Zettelkasten的な知的生産では、ノート同士の偶発的なつながりや発見を重視する - 「計画を立てない」とは、無計画という意味ではなく、探索・発見・適応を重視する知的態度を指す ## フライフヨルグの思想の背景 - フライフヨルグは、知的生産や学習の現場で「厳密な計画」よりも「柔軟な適応力」や「偶発的な発見」を重視している。 - 彼のZettelkasten論では、知識のネットワークは事前に設計しきれるものではなく、ノート同士の予期せぬつながりや、思考の流れの中で生まれる新たな問い・発見が重要とされる。 ## 計画を立てないことの本質 - 「計画を立てない」とは、未来を完全に予測しコントロールしようとする態度への批判である。 - 専門家は、現場で生じる予期せぬ事態や新しい情報に即応し、知識や行動をその都度アップデートできる能力を持つ。 - これは「知識のネットワーク(Zettelkasten)」も同様で、ノートの追加やリンクは計画的にではなく、思考の流れや興味の変化に応じて動的に行われるべきという思想。 ## 具体的な引用や著作からの補足 - フライフヨルグは著書『How to Take Smart Notes』で、「計画は出発点に過ぎず、実際の学びや創造はプロセスの中で生まれる」と述べている。 - また、「ノートを取ること自体が思考のプロセスであり、計画通りに進めることよりも、ノート同士のつながりや新たな発見を重視すべき」と強調している。 ## Zettelkasten的実践への示唆 - ノート作成や知識整理の際、「計画通りにまとめる」ことに固執せず、思考の流れや偶発的な発見を大切にすることが、知的生産の質を高める。 - そのため、Zettelkastenでは「リンクの設計」や「タグ付け」も、後から見直し・再構成することが前提となっている。 ## 関連ノート - [[解釈学的循環]]:思考や理解が循環的に深まるプロセス - [[Connecting the dots]]:偶発的なつながりから新たな知見を得る - [[確証バイアス]] ## タグ #zettelkasten #知的生産 #計画 #専門家 #確証バイアス [//begin]: # "Autogenerated link references for markdown compatibility" [解釈学的循環]: %E8%A7%A3%E9%87%88%E5%AD%A6%E7%9A%84%E5%BE%AA%E7%92%B0.md "解釈学的循環(Hermeneutic Circle)" [Connecting the dots]: <Connecting the dots.md> "Connecting the dots" [//end]: # "Autogenerated link references"

おわりに

Zettelkastenと生成AIを組み合わせることで、知識を「覚える」「広げる」「外に出す」といった知的活動が、これまで以上にスムーズかつ深く進むようになりました。特にAIと対話しながらノートを見直したり、異なる視点や反証を意識的に取り入れることで、自分の思い込みや偏りに気づきやすくなり、より多角的な理解や新しい発想が生まれやすくなります。

このワークフローは、単なる知識の蓄積にとどまらず、自分自身の問いや発見を中心に据えた「能動的な知識ネットワークづくり」そのものです。やってみたらめちゃくちゃ良かったのでおすすめです.